Bodenradar und Hohlräume

Detektion von Hohlräumen ist ein schwieriges Kapitel in der Geophysik. Bei den einzusetzenden Verfahren muss man zwischen den Potentialverfahren und den Laufzeitverfahren unterscheiden. Zu ersteren gehören z.B. die Gravimetrie oder die geoelektrischen Verfahren. Die Physik lehrt, dass selbst luftgefüllte Hohlräume sich rasch einem Nachweis entziehen, wenn ihr Durchmesser deutlich kleiner als ihre Tiefenlage ist. Einen Hohlraum von 5 m Durchmesser sieht z.B. die Gravimetrie in 10 m Tiefe praktisch nicht mehr.

Im normalen geologischen Verkarstungsuntergrund gibt auch bei geringeren Tiefen selbst die Mikrogravimetrie meist wenig Sinn, was bei anthropogenen Hohlräumen besser aussieht. Auch bei geoelektrischen Widerstandsmessungen ist selbst bei luftgefüllten Hohlräumen trotz des unendlich hohen Widerstandskontrastes zum einbettenden Gestein auch in geringen Tiefen rasch Schluss.

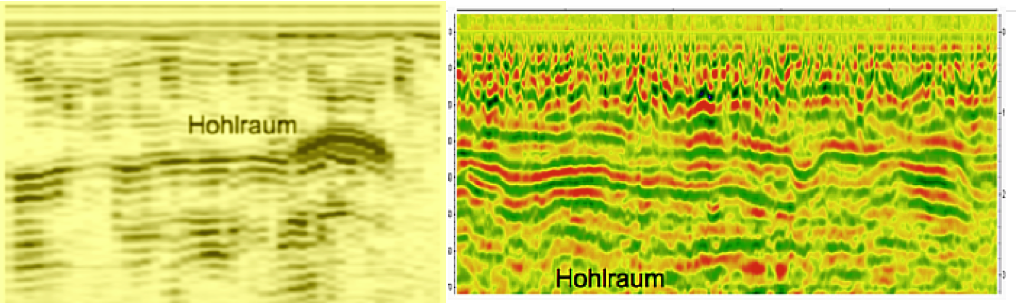

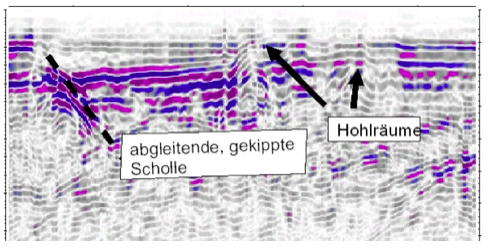

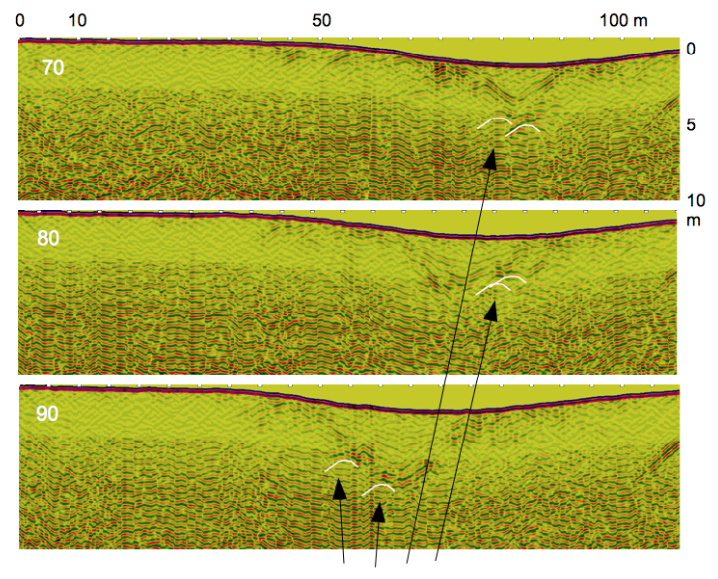

Bei den Laufzeitverfahren, Reflexionsseismik und Bodenradar , sieht es meist deutlich besser aus, wenn wasser- oder luftgefüllte Hohlräume auch aus größeren Tiefen Beugungssignale (Diffraktionen) reflektieren, wie die Beispiele unten zeigen.

Hohlräume im Untergrund

Vermutete Hohlräume im Bodenradar über einer Subrosionszone. 200 MHz.

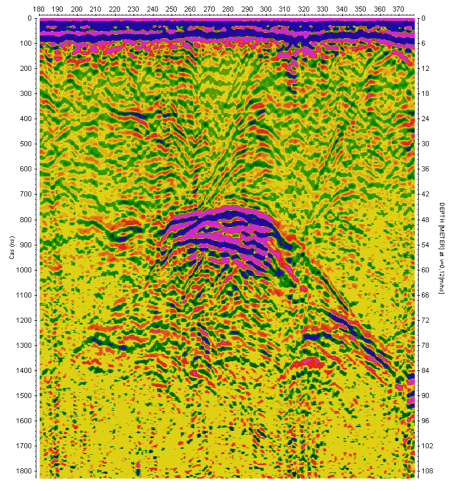

Tiefe Bodenradar-Erkundung im Karst mit 25 MHz-Antenne. Der 45 m tiefe Hohlraum ist wegen der Reflexionsfolge rot-blau mit Wasser/Lehm gefüllt, Über der Karsthöhle markieren deutliche Diffraktionen markante Abbruch- und Einbruchstrukturen. Quelle: Georadar RTG Tengler.